伊勢志摩 ずっとサステナブル

近年、SDGsへの意識が高まり、サステナブルなモノ・コトへの価値が高まっています。

神話が息づく町、伊勢志摩のサステナブル。ちょっと覗いていきませんか?

神宮の歴史に息づく「常若(とこわか)」の精神

神宮では20年に一度、神様のお引越しである「式年遷宮」が行われており、それを繰り返すことで1300年もの歴史を紡いできました。この式年遷宮は、宮大工の知識・技術の継承にも重要な役割を果たしてきました。

そこには、西洋のように頑強な石の城を作るのではなく、20年に1度あえて建て替えることで未来にわたり常に若く瑞々しい姿を保ち続ける「常若」という考え方が息づいています。

「何も変わらない」ためにあえて「変える」、その「常若」の理念は、日本的な感性が育んだサステナビリティの表れと言えるのではないでしょうか。

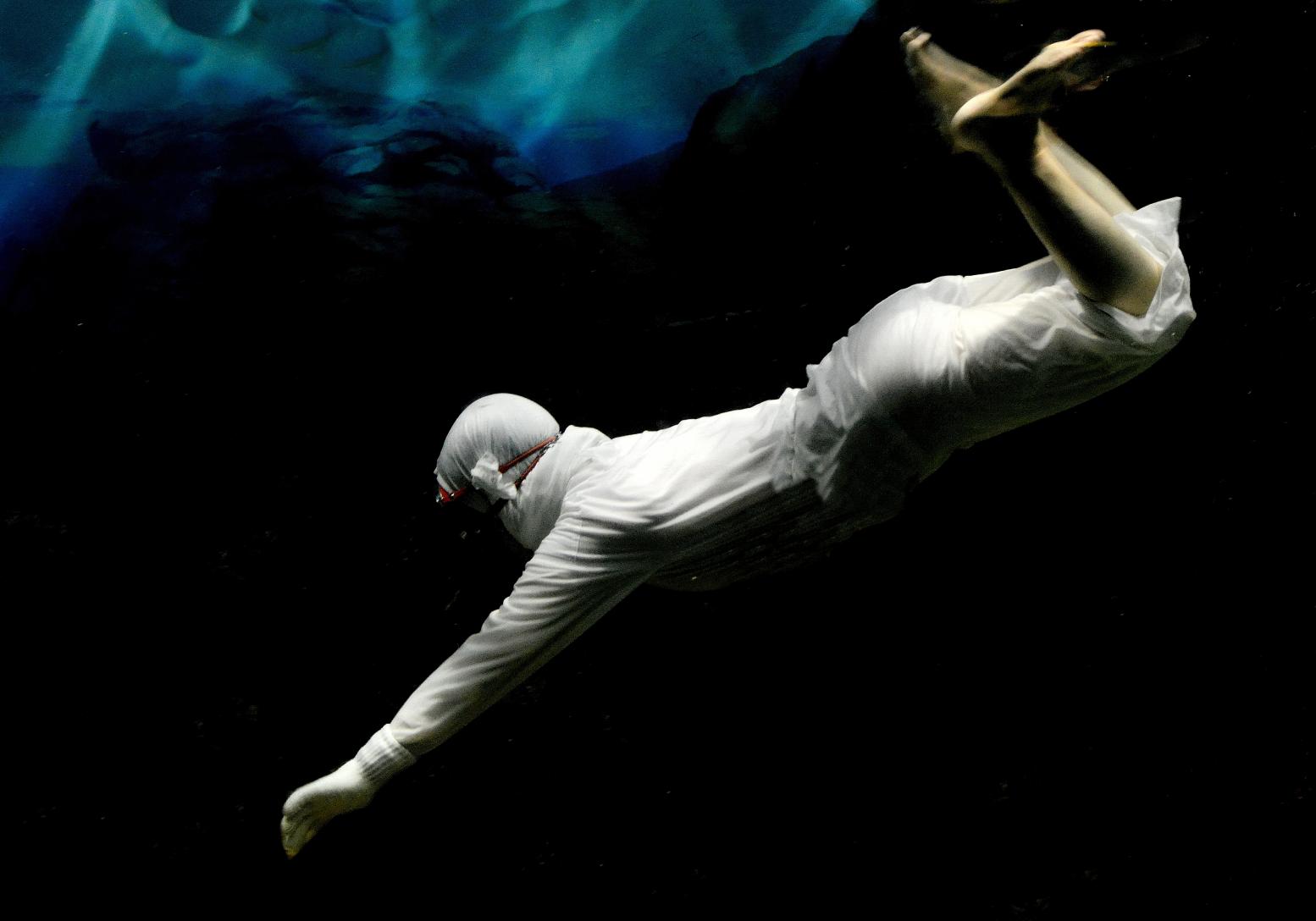

海と生きる、海女さんのサステナブル

海女さんの起源は縄文時代にまで遡ると言われています。何千年と続く海女文化はまさにサステナブルを体現した存在と言えるでしょう。

海女さんは、一つ一つ獲物を見極めて、必要な分だけを獲るようにすることで、海の資源を獲りつくすことなく、環境を守りながら漁をしてきました。

現代の海女さんたちは、漁の時期や回数、獲っていい獲物のサイズなど、厳しい制限を設けています。

そしていま、エシカル消費の意識が強い欧米の方にも海女小屋は大人気です。

絶品の海鮮を楽しめるだけでなく、日本古来の、自然と暮らす生活を学べるスポットとして高い評価を得ています。

干物を好むワケ?

この地域を旅していると、鮮魚だけでなく、干物がよく食べられていることに気付きます。

伊勢志摩の海の幸は、干物にすることでグッと旨味が凝縮し、刺身とは違ったおいしさを楽しめます。

でもきっと、この地域で干物が愛されてきた理由はそれだけではありません。

伊勢神宮の外宮には食物の神「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」が祀られています。

日々の食事に感謝を捧げる中で、自然と食材に対する感謝の気持ちも高まります。

だからこそ、干物にすることで食材を長持ちさせ、無駄にすることなくいただく。

ここ伊勢志摩では、そんな精神が自然と根付いていたのかもしれません。

今までも、これからもずっとサステナブル。

この地域では大昔からサステナブルな生活を体現してきました。

いまでも変わらない文化があることがその証と言えます。

伊勢志摩にとってサステナブルな生活とは我慢することではありません。

伊勢神宮を中心として、自然への感謝と畏敬の念を持ち、自然と共に生きる。

伊勢志摩に根付いたそんなサステナブルな暮らしを体験しながら、これからのサステナブルを考えてみませんか?